TOPICS

オフライン×オンラインをつなぐ集客設計

「チラシを配っているけど、その後の反応が分からない…」

「SNSで発信しているけど、実際の来店や問い合わせにはつながっていない気がする…」

そんな風に、オフラインとオンラインをそれぞれ頑張ってはいるものの、うまく連動できていないと感じている方は少なくありません。

実はこの「接点の分断」こそが、集客の成果を大きく下げてしまう原因のひとつです。

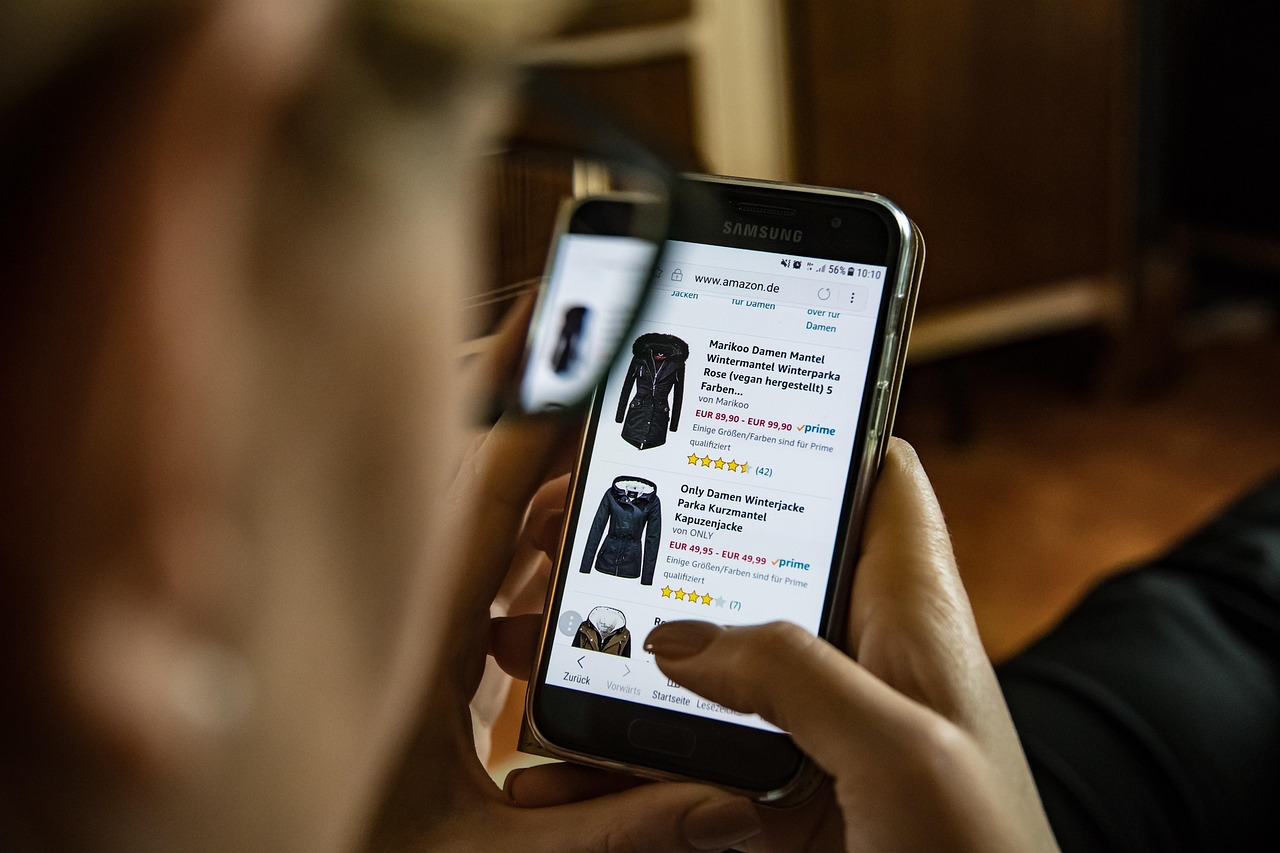

現代の消費者は、紙媒体や店舗で情報を得ながらも、スマホで検索して比較し、SNSで口コミを確認するなど、複数のチャネルを行き来しています。

だからこそ「オフライン×オンラインをつなぐ設計」が欠かせないのです。

この記事では、地域密着型のビジネスや小規模事業でも活用できる「オフライン×オンラインの集客設計」の考え方と具体的な見直しポイントを解説します。

目次

1. なぜオフラインとオンラインをつなぐ必要があるのか

昔は「チラシを見てそのまま電話」「看板を見て直接来店」という流れが多くありました。

しかし現在では、多くの人が一度スマホで検索してから行動します。例えば…

- チラシで興味を持ち、QRコードから詳細を調べる

- SNSで情報を確認し、実際の店舗へ来店する

- 知人から紹介を受け、ホームページで確認してから問い合わせる

このように消費者は『オフラインで知る → オンラインで調べる → オフラインで行動する』という流れを自然にたどります。

つまり、片方だけを強化しても「途中で興味を失う」「比較されて他に流れる」といったリスクが高いのです。

2. オフライン施策で見直すべきポイント

まずはオフライン施策、つまりチラシや看板、イベントなどの集客施策で見直すべき点を整理します。

- QRコードや短縮URLなど、オンラインへ導く「入口」があるか

- 紙面のキャッチコピーとオンラインの情報が一貫しているか

- 「すぐに行動できる仕組み」が整っているか(予約・問い合わせのしやすさなど)

オフラインの役割は『最初の興味を生み出すこと』です。

その興味をオンラインにつなげる導線をつくることで、せっかくの接点を無駄にせずに済みます。

3. オンライン施策で見直すべきポイント

一方、オンライン側で見直すべきは「オフラインで感じた期待を裏切らない設計」になっているかどうかです。

- チラシや看板のデザインテイストと、WebサイトやLPの印象が一致しているか

- オフラインで打ち出した特徴やキャンペーンが、オンラインにも反映されているか

- 来店や購入につながる情報(地図・アクセス・営業時間・予約方法など)が分かりやすく掲載されているか

もしオフラインとオンラインのトーンや内容が食い違っていると、ユーザーは「どちらが本当なのだろう?」と不信感を抱きます。

逆に統一感があれば「期待どおりだ」と安心し、行動につながりやすくなります。

4. データを使って流れを検証する

オフラインとオンラインをつないだら、次は『反応データ』で検証しましょう。

例えば、以下のような視点があります。

- チラシ配布数とQRコードからのアクセス数

- LP訪問者数と問い合わせ率

- オンライン予約数と実際の来店数

数字を確認すると「どこで流れが止まっているのか」が見えてきます。

それを元に改善すれば、同じ施策でも成果が格段に上がります。

重要なのは「部分最適」ではなく「全体最適」です。

どこかひとつだけを直すのではなく、オフラインからオンライン、そして来店・購入までを一貫して見直す必要があります。

5. オフライン×オンラインを連動させるための工夫

最後に、実際にオフラインとオンラインをつなぐための工夫を紹介します。

- チラシやポスターに「特典付きQRコード」を設置し、オンラインへ自然に誘導する

- SNS投稿と店舗内キャンペーンを連動させ、来店時に体験価値を高める

- 店舗での会話やイベント体験を、オンラインレビューやSNSシェアにつなげる

- Webサイト上に「チラシでご覧になった方へ」という専用導線を設ける

このようにオフラインとオンラインを補完し合う仕組みを整えることで、集客導線はより強固になり、成果が安定していきます。

まとめ

オフラインとオンライン、それぞれ単独でも効果はあります。

しかし現代の消費者行動を考えれば「つなぐ設計」こそが最大の成果を生むポイントです。

オフラインで興味を生み出し、オンラインで深め、再びオフラインで行動につなげる。

この流れを設計し、データで検証しながら改善することが、持続的な集客成功につながります。

私たちアメージングデザインでは、戦略設計から参加し、企業やサービスの強みを「伝わるカタチ」にするサポートを行っています。

見た目だけでなく、「伝わるための仕組み」としてのデザインが必要な方は、ぜひご相談ください。

「結果に直結するデザイン」を、プロジェクトの初期から一緒に考えてみませんか?